Ученые ФИЦ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева» рассказали о почвозащитных технологиях No-Till и Strip-Till

Ученые ФИЦ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева» закладывают полигоны мониторинга пулов углерода, в том числе для оценки влияния почвозащитных и ресурсосберегающих технологий, разновидностью которых являются технологии No-Till (“нулевая обработка”) и Strip-Till («обработка полосами»). В 2022-2024 год было создано 5 полигонов, часть работ на которых связано с изучением вклада технологии No-Till в накопление углерода в почвах, и 1 полигон – Strip-Till.

О технологии No-Till

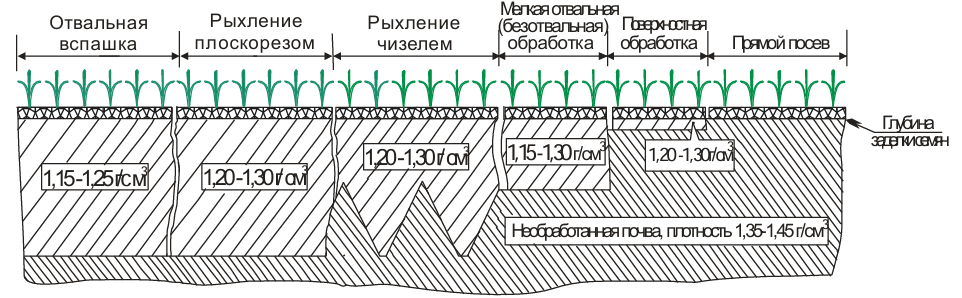

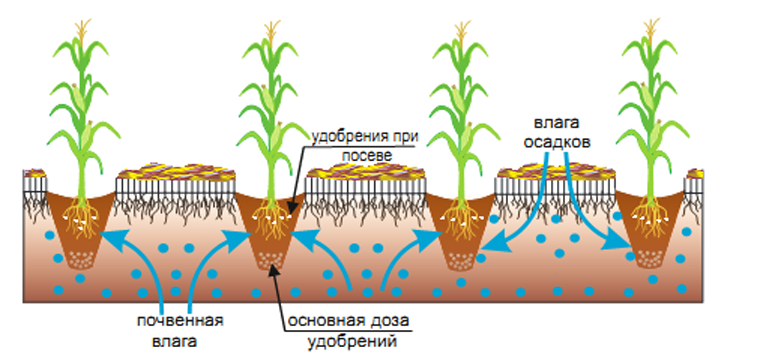

На рисунке 1 приведена схема различных технологий обработки почвы и отличие прямого посева от традиционных.

Рисунок. 1 Схематичная обработка различными видами сельскохозяйственных орудий (по Кирюшину и др., 2019)

Специальная сеялка создает щель в почве, куда вносятся удобрения и семена, а затем щель закрывается катками. Пожнивные остатки остаются на поверхности для разложения (рис. 2), а в периоды между посевами могут высеваться почвопокровные культуры. Такой подход минимизирует водную эрозию и дефляцию почвы, а также сокращает потребность в сельскохозяйственной технике, ограничиваясь сеялкой, комбайном и опрыскивателями.

История No-Till

Научными организациями активно ведется изучение опыта применения почвосберегающих систем земледелия. Разработаны методические руководства (Кирюшин и др., 2019) и сделаны первые обобщения о влиянии технологий на свойства почв (Белобров, 2021).

Совершенствование технологии в различных ландшафтных условиях ведется некоммерческими объединениями, например, Национальным Движением Сберегающего Земледелия (НДСЗ) и региональными научными организациями (Ставропольским ФНАЦ и другими )

Недостатки и ограничения No-Till

Кроме того, технология требует освоения новых навыков и может столкнуться с проблемой изменения видового состава сорняков, требуя применения гербицидов. Несмотря на то, что некоторые недостатки частично присущи и традиционным методам, No-Till требует тщательной предварительной подготовки почвы и строгого соблюдения технологии.

Рисунок 2. No-Till: Поле после уборки урожая целиком покрыто мульчей (растительными остатками на поверхности)

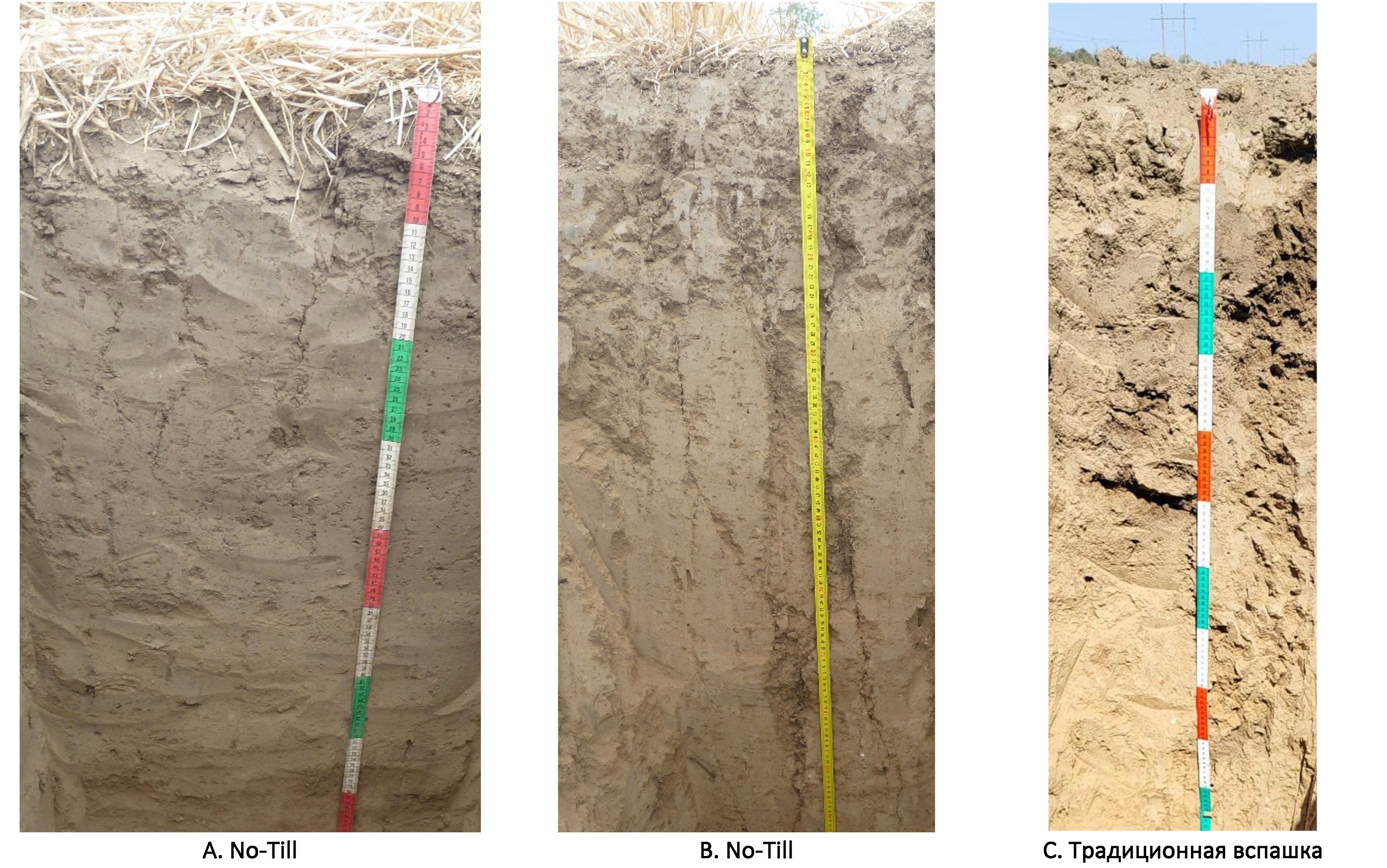

Сравнение состояния почв под No-Till и традиционной обработкой (на примере почв Европейской территории России)

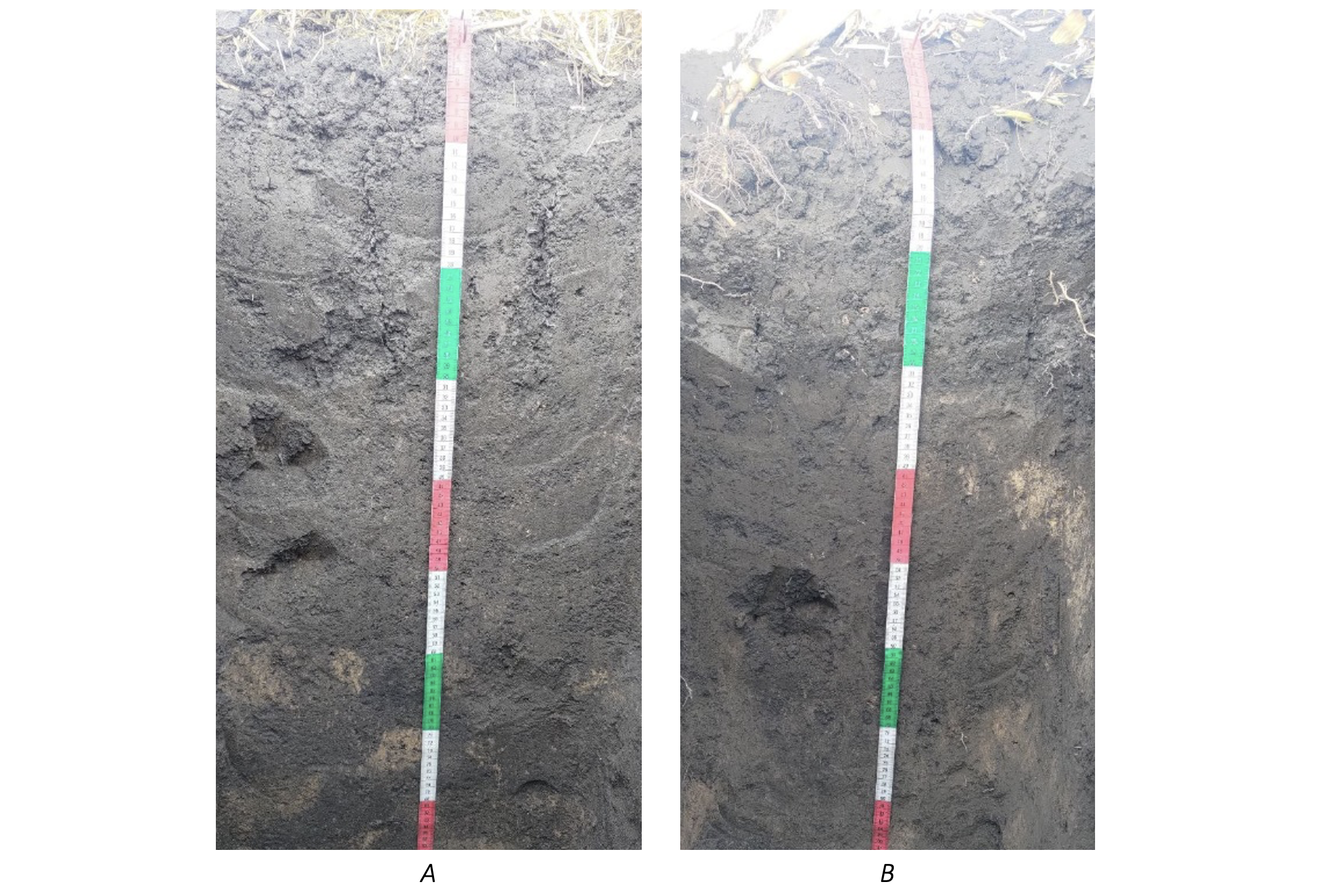

Рис. 3 Каштановые почвы Ставропольского края под различными агротехнологиями.

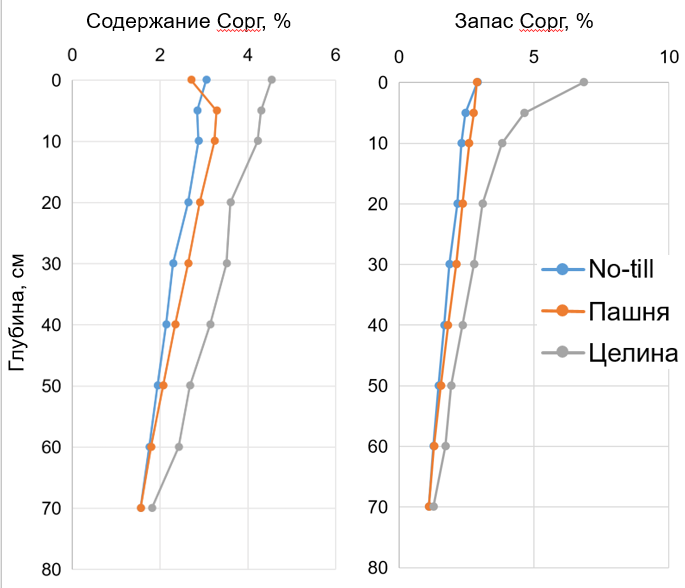

Вертикальный профиль запасов углерода под технологией No-Till - аккумулятивный в верхних 5 см почвы (рис. 4), что связано с поступлением на поверхность растительных остатков. Вертикальный профиль содержания и запасов углерода в пахотных почвах бывает разный, но чаще – в слое 0-30 см распределение равномерное, с глубиной содержание гумуса может как возрастать, так и убывать – в зависимости от характера нижележащих горизонтов (гумусовый либо срединный). Для расчёта запасов использовали объемную массу, чтобы нивелировать вклад в запас органического углерода более низкой плотности целины по сравнению с пахотными угодьями.

Рис. 4. Вертикальный профиль содержания с запасов почв в черноземах обыкновенных Ростовской области под различными агротехнологиями и на целине

Резюме по No-Till

На примере тестовых полигонов, созданных при работе в консорциуме «РИТМ углерода» в работе над проектом «Российская система климатического мониторинга», на текущий момент не удалось статистически обосновать большее накопление органического углерода под технологиями No-Till по сравнению с традиционной обработкой, что требует подтверждения в разных ландшафтных и климатических условиях.

Такой неоднозначный результат потребовал применения модельных подходов к изучению динамики углерода в пахотном горизонте почв. Первые результаты показали, что верхние 5-10 см почв под технологией No-Till склонны к накоплению быстроразлагаемого органического вещества. Однако в нижележащих слоях бывшего пахотного горизонта, наоборот, происходит потеря органического углерода за счет меньшего прихода растительных остатков и отсутствия рыхления почвы.

О технологии Strip-Till

Рис. 5. Поле после прохода сеялок в технологии Strip-Till.

«Вспаханные» полосы – темные без растительности, и мульча в междурядьях. Зеленая растительность - сидератные культуры

Strip-till получила широкое распространение в США, Канаде и Европе за последние 15 лет, особенно для таких культур, как кукуруза, соя и подсолнечник. Американские фермеры первыми оценили высокую эффективность технологии, что привело к массовому переходу на Strip-till в "кукурузном поясе" США и развитию производства специализированного оборудования. Преимуществом технологии является минимальное воздействие на почву, сохранение влаги и улучшение прогрева обрабатываемых полос, а также возможность одновременного внесения удобрений и химикатов с помощью специального Strip-till культиватора (рис. 6).

Рис. 6. Схема функционирования технологии Strip-Till (по Кирюшину и др., 2019)

История Strip-Till

Недостатки и ограничения Strip-Till

Сравнение состояния почв под Strip-Till и традиционной обработкой (на примере почв Европейской территории России)

Рис. 7. Черноземы типичные зоогенно-перерытые под Strip-Till-No-Till (A) и под традиционной вспашкой (В)

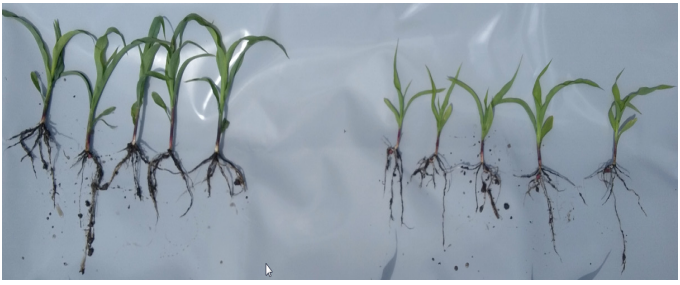

Рис. 8. Кукуруза в полосах Strip-till и между полосами (Фото из книги Сафин и др., 2017).

Резюме по Strip-Till

Ссылки на использованную литературу:

- No-Till: Белобров В. П. и др. Чернозем типичный. Прямой посев, Курская область. Опыт, ротация 1.1. – 2021.

- Strip-Till: Сафин Х. М. и др. Агротехнические особенности использования Strip-till-технологии в растениеводстве (рекомендации производству) //Политематический сетевой электронный научный журнал Башкирского государственного аграрного университета. – 2017. – С. 7-11.

- Кирюшин В. И. и др. Методические рекомендации по разработке минимальных систем обработки почвы и прямого посева. – 2019.